Leucemia linfocitica granulare a grandi cellule

Che cos'è

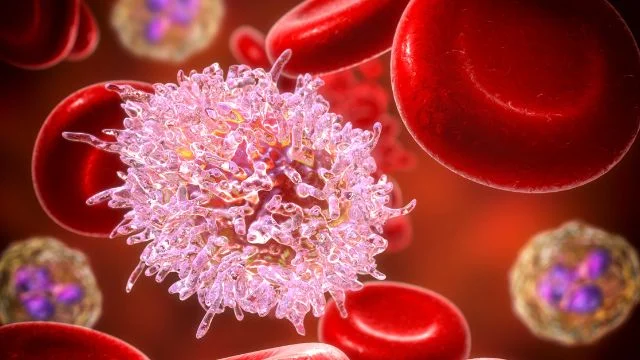

La leucemia linfocitica granulare a grandi cellule (LGL) è classificata tra le neoplasie delle cellule T mature (T-LGL) e delle cellule natural killer (NK-LGL), che sono cellule del sistema immunitario. La LGL nei paesi occidentali rappresenta il 2-5% di tutte le malattie linfoproliferative, con un'incidenza annua di 1 caso ogni 250.000 abitanti.

Le tipologie

Tra le neoplasie delle cellule T mature e delle cellule natural killer (NK) esistono 3 categorie:

- Leucemia a grandi cellule T (T-LGL);

- Linfocitosi a cellule NK (che sono disordini linfoproliferativi indolenti);

- Leucemia a grandi cellule granuli NK aggressiva.

La Disease Unit Leucemia Linfatica Cronica si occupa tuttavia dei soli disordini indolenti, ovvero quelli non gravi e a crescita lenta.

I sintomi

Al momento della diagnosi, circa un terzo dei pazienti è asintomatico. I sintomi iniziali dipendono dalla neutropenia e dalle infezioni batteriche ricorrenti, che colpiscono di solito la cute, l'orofaringe e la regione perirettale. Possono essere presenti anche sepsi o polmonite, tuttavia alcuni pazienti possono presentare neutropenie profonde e persistenti, ma clinicamente silenti. Nel 20-30% dei casi si riscontrano febbre, sudorazione notturna, perdita di peso e un quadro di affaticamento cronico. È frequente una modesta splenomegalia (20-50%), mentre l'epatomegalia e le linfoadenopatie sono rare.

Fattori di rischio

L'età media alla diagnosi è 60 anni (il rapporto maschio-femmina è 1:1), ma possono essere colpite persone di tutte le età.

Può associarsi a patologie autoimmuni (artrite reumatoide, tiroidite di Hashimoto) o altre patologie ematologiche (linfomi, mielodisplasie, aplasia midollare).

Nell’insorgenza della malattia è stato ipotizzato un ruolo di alcune infezioni virali (HTLV e HCV) che, inducendo una stimolazione antigenica cronica, possono avere un ruolo alla base della T-LGL.

Diagnosi

Il percorso diagnostico prevede l’analisi al microscopio ottico del sangue venoso periferico con evidenza di grandi cellule piene di granuli. Bisogna poi studiarne le caratteristiche per distinguerle da linfociti reattivi che si possono riscontrare in altre condizioni, per esempio, in pazienti che hanno subito l’asportazione della milza, in corso di infezioni virali, dopo trapianto allogenico midollare, dopo trapianto di organo solido. A questo scopo è necessario eseguire:

- immunofenotipo (valutazione dei marcatori espressi sui linfociti anomali) su sangue venoso periferico con evidenza di espressione di marcatori di attivazione sui linfociti T;

- analisi su sangue venoso periferico della clonalità del riarrangiamento TCR (T-Cell receptor).

Una volta posta la diagnosi, in assenza di criteri di trattamento, viene impostato un follow-up che prevede periodici controlli clinici, ematochimici e radiologici (generalmente ecografia addome).

Cure

La patologia è indolente e pertanto in assenza di criteri di trattamento, il paziente viene candidato al solo follow up. Le indicazioni al trattamento sono:

- neutropenia severa sintomatica (per ripetuti episodi infettivi);

- anemia trasfusione dipendente;

- patologia autoimmune sottostante richiedente trattamento.

Gli agenti immunosoppressori rappresentano la terapia di prima scelta (metotrexate, ciclofosfamide, ciclosporina). Sono in studio inoltre farmaci target (inibitori di JAK/STAT) nell’ambito di trials clinici.

Screening

Non esistono programmi di screening per questa patologia non essendo documentato un beneficio clinico nella diagnosi precoce.

Associazioni Pazienti

AIL Milano Monza Brianza

AIL Milano Monza Brianza OdV è un’organizzazione di volontariato costituita nel 1976 e aderisce ad AIL ETS, Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, con sede a Roma. L’Associazione nasce con lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica sulle leucemie e sulle altre emopatie maligne e di intervenire nella riduzione, e dove possibile nell’eliminazione, delle situazioni di emarginazione e disagio derivanti dallo stato di malattia.

L’Associazione opera anche a favore di tutta la comunità ematologica promuovendo azioni di sensibilizzazione e favorendo la presa di coscienza sui temi legati alla malattia e alle conseguenze nel vissuto delle persone.

Le nostre attività:

- Finanziamenti per la ricerca

- Aiuto ai pazienti attraverso

- Casa AIL per i pazienti pendolari a causa delle terapie

- Accompagnamento presso gli ospedali per le terapie

- Psicologo

- Cure palliative

- Aiuti economici

Contatti:

- Tel. 02 76015897

- email: info@ailmilano.it

- Website: ww.ailmilano.it

Salute allo Specchio

Salute allo Specchio è una Onlus nata nel 2013 da un’idea di specialisti dell’Ospedale San Raffaele. Si tratta di un progetto dedicato alle pazienti oncologiche che ha l’obiettivo di conciliare eccellenza medica e qualità della cura per favorire il recupero del benessere fisico e psicologico della persona, ritrovando energia, fiducia in se stesse e autostima.